摘要

背景

创伤后应激障碍(PTSD)和物质使用障碍(SUDs)经常在青少年患者中同时发生。先前的研究表明,这些患者与没有创伤后应激障碍的SUD患者在药物使用模式上有所不同。在这项研究中,我们旨在测试该人群中的药物使用是否与试图自我治疗ptsd相关症状有关。

方法

德国青少年患者(13-18岁)在门诊接受SUD治疗,n= 111人(43%女性),完成了一份自行设计的关于使用动机的问卷,这是一种衡量ptsd相关经历的方法,并进行了一项包括结构化药物使用问题的标准化精神病学访谈。参与者随后被分为“无创伤经历”(“noTEs”但SUD)、“有创伤经历但目前没有PTSD诊断”(SUD为“TEs”)和“PTSD”。在通过探索性和验证性因素分析建立自行设计的动机量表后,我们在线性回归框架下计算非参数群体差异和中介分析。

结果

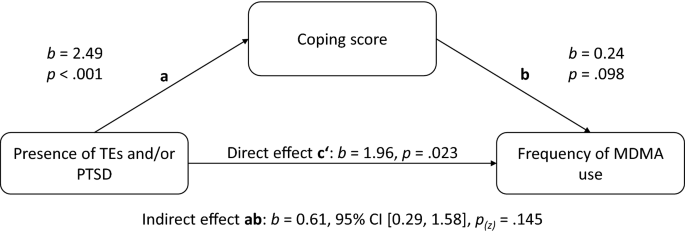

过去一年MDMA使用频率在PTSD组最高,在noTE组最低(H(2) = 7.2,p= .027,η2= .058),但在烟草、酒精、大麻或兴奋剂使用频率上没有发现差异(所有H≤4.9,p≥。085年,η2≤.033)。在控制了性别后,三组在应对得分(PTSD组最高,notes组最低)上表现出相似的模式(F(103) = 5.77,p= 04η2= .101)。最后,中介分析揭示了应对得分的间接影响(b= 0.61, 95% ci [0.29, 1.58],p= .145)对组成员关系和MDMA使用频率之间的关系进行了研究。

结论

在青少年SUD患者中,我们发现当前的创伤后应激障碍和终生创伤经历与较高的MDMA使用之间存在关联,这可以部分解释为试图应对心理健康症状而使用药物。这表明,与使用其他精神活性物质相比,使用MDMA特别涉及一种应对过程,可能是由于MDMA独特的精神活性作用。

背景

创伤后应激障碍(PTSD)一再与慢性药物使用和药物使用障碍(SUDs)联系在一起,因此患有其中一种疾病的精神病患者通常也符合另一种疾病的诊断标准[1,2,3.,4,5].例如,20-54%的青少年SUD患者符合PTSD标准[6,7],而30%的青少年PTSD患者有SUD [8].成人患者也出现了类似的模式[2,5]以及青少年[1,3.,4].人们对这些发现提出了几种假设。首先,一种常见的生物学功能障碍或脆弱性可能会增加他们在一生中患上这两种障碍的可能性[9](考虑到适当的环境变量,如创伤事件),数据显示这两种疾病的发病年龄相似,即青春期前后[10].因此,一些研究发现了与PTSD和SUD相关的遗传标记,如GABA受体的多态性[11,12,13].其次,促进青少年SUD发育的环境通常包括不良的生活事件或创伤经历(TEs) [14],而这种暴露于经颅电刺激下的增加也可能促进创伤后应激障碍的发展[15,16].最后,PTSD和SUD同时发生可能是药物使用作为处理PTSD症状的一种应对机制的结果[17].处理创伤后应激障碍症状,如过度兴奋、逃避或入侵[18]给青少年带来了一个挑战,而这段时间发生在最可能进行精神活性物质试验的同一时期[19].有些物质可能会改变创伤后应激障碍症状的急性体验,在某种意义上促进未来的药物使用,即通过负强化[20.,21],这增加了实验性或娱乐性使用发展成一种问题模式的风险,就像SUD的存在所显示的那样。提出这种发展模式的假说通常被称为自我药物治疗假说[22,23].

后者在描述PTSD-SUD关系时已多次调用[24,25,26,27].虽然之前的研究关注的是患有PTSD和SUD的成年患者,他们报告了与药物使用有关的应对动机[17],或没有SUD或PTSD的青少年[28很少有研究直接探讨PTSD、药物使用和应对动机之间的关系。在两项从普通人群中抽取的成人参与者的研究中,应对动机已被证明在TEs和有问题的药物使用之间的关系中起中介作用[29,30.].相反,一项针对青少年SUD患者的研究表明,与单纯的经颅电损伤相比,同时发生SUD和PTSD的参与者的应对动机增强了[31].

在本研究中,我们旨在探讨在自我药物治疗假设的背景下,青少年PTSD和SUD之间的关系。为此,我们调查了有SUD的青少年、有SUD但无PTSD的青少年和有SUD但有PTSD的青少年之间报告的应对动机的差异。此外,我们还探索了这三个组之间过去一年药物使用的差异,目的是通过中介分析了解这三个变量(PTSD组、应对动机和药物使用频率)之间的联系。考虑到可能与PTSD症状相互作用的物质特异性精神活性效应,我们对几种物质进行了分析,但将中介分析限制在组间使用不同的物质。

方法

参与者

2017年11月至2021年4月期间,n=德国一家SUD青少年门诊的303名寻求治疗的青少年同意参加这项研究。由于我们的样本由青少年患者组成,寻求治疗的主要动力是他们父母的意愿。这种边缘性非自愿治疗的设置导致青少年参与额外研究参与的动机非常低。因此,只有n= 162名(41%女性)参与者填写使用动机问卷,并被选择进行探索性和验证性因素分析。在主要分析中,参加者须回答有关问卷中至少80%的项目(n= 111, 43%女性)。根据创伤后应激障碍问卷调查结果,参与者被分为三组:无创伤经历史(“noTEs”)、有创伤经历但无创伤后应激障碍(“TEs”)和过去一年的创伤后应激障碍(“PTSD”)。

材料

te和创伤后应激障碍

加州大学洛杉矶分校DSM-IV创伤后应激障碍反应指数[32],德语版本by [33,是一份评估青少年经颅电损伤和创伤后应激障碍症状的自我报告问卷。该仪器包含标准a部分,在该部分中,患者选择目前对他们影响最大的终生TE。下一部分评估过去一个月PTSD症状发生的频率(评分从0 =从未发生过到4 =大多数情况)。这些项目直接映射到DSM-IV的侵入(标准B)、回避(标准C)和过度兴奋(标准D)症状集群。当所有四个标准(标准A、B、C和D)都满足时,PTSD被认为存在[32].该问卷的结果为是否存在PTSD(是/否)和是否存在TE(是/否)。

使用动机

为了评估使用动机,我们使用了一份自行设计的问卷,包含22个问题,这些问题的答案分为0分(“从不使用”)、1分(“很少使用”)、2分(“有时使用”)、3分(“大部分使用”)或4分(“总是使用”)。该问卷旨在提供患者物质使用的细节,其中10个项目允许提取不同使用动机的3个分数:“应对”(4个项目)、“社会动机”(3个项目)和“其他”(3个项目)。问卷十个使用动机项目的详细概述可在附加文件中找到1:表S3。剩下的12个项目指的是参与者对他们控制自己吸毒能力的评价(例如:“我感觉我无法控制自己的吸毒”;“我觉得我经常复发”),这里不做分析。为了确定问卷的理论结构是否得到实证支持,我们进行了初步的探索性和验证性因素分析。主要结果是“应对”项目的综合得分,最高得分为16分,分数越高表示由于应对动机而更频繁地使用药物。

共病的诊断

儿童及青少年神经精神病学小型国际访谈(MINI-KID) [34是一种结构化的诊断访谈,根据DSM-5标准,用于评估精神障碍的存在。所有的采访都是由我们青少年药物滥用部门的心理学家进行的,使用的是MINI-KID的德文翻译本[35].结果包括是否存在SUD、精神病、情绪(重度抑郁或双相情感障碍)、焦虑(一般焦虑障碍、恐慌障碍、广场恐惧症、分离焦虑障碍、社交恐惧症、特定恐惧症)、行为(注意缺陷多动障碍、品行障碍、对立违抗性障碍)或强迫症(OCD)。MINI-KID试验是在clinicaltrials.gov (NCT03444974)注册的一项研究背景下进行的,所有许可管理机构(发票号为20220315.1)在2022年3月15日之前进行。

物质使用面试

通过访谈评估药物使用模式[36),询问在过去一年中每种物质每个月被使用的天数。本次评估的结果变量为过去一年是否使用烟草、酒精、大麻、可卡因、苯二氮卓类药物、阿片类药物、溶剂、亚甲二氧基甲基安非他明(MDMA)和兴奋剂(=安非他明和甲基苯丙胺),以及过去一年每种物质在每月平均使用天数中的使用频率。然而,由于我们的参与者中没有人报告过去一年中经常使用可卡因、阿片类药物、苯二氮卓类药物或溶剂,我们将这些物质从分析中排除。

过程

数据收集被嵌入到标准诊断程序中。在第一次临床预约期间,参与者及其法定监护人被要求对研究提供书面知情同意。发放调查问卷,并由医院工作人员(治疗师、心理学家或医生)评估药物使用情况。MINI-KID进行了大约。1 - 4周后。该研究是根据《赫尔辛基宣言》进行的,所有程序都得到了德累斯顿大学医院(EK 66022018)机构审查委员会的批准。

统计分析

探索性因素分析

解释动机项目的非正态分布(每个问卷项目的Shapiro-Wilk检验p< 0.001),采用因子分析提取方法。采用Scree图、Kaiser-Guttman准则、修正MAP检验以及主成分和原始数据排列并行分析等方法探索潜在因素的数量[37].可能的项目-因素分配(因子结构)在IBM SPSS Statistics 27.0中通过探索性因子分析(EFA)进行推导,采用主轴提取和promax -旋转(kappa = 4)。

验证性因素分析

对给定的实证数据,采用验证性因子分析(CFA),使用lavaan包检验因子结构的充分性[38]在RStudio [39].我们测试了理论模型(三个因素,“应对”,“社会动机”和“其他”,由不同的项目组成),建立在EFA结果上的经验模型,以及使用对角加权最小二乘(DWLS)估计方法将理论考虑纳入经验模型的组合模型,以解释分类项目中的非正态性。一个好的绝对模型拟合可以用Χ表示2自由度比< 2(可接受2和3之间的比值),比较拟合指数(CFI)≥0.95(0.90-0.94可接受),标准化均方根残差(SRMR)≤0.05(0.05 - 0.10可接受),近似均方根误差(RMSEA)≤0.05(0.05 - 0.10可接受)[40].

主要分析

以下所有分析均采用IBM SPSS Statistics 27.0进行。如最少答对80%的问题,则会以该名参加者余下项目的平均值(n= 9)。分类人口统计学变量(是否存在焦虑、情绪、行为障碍、是否存在强迫症、性别)进行卡方检验。对于连续的社会人口统计学变量“年龄”,我们进行了方差分析。

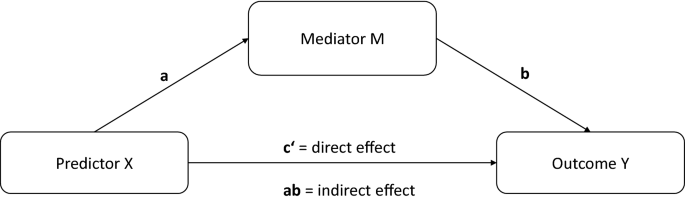

因为我们所有的连续主要结果(应对得分、烟草、酒精、大麻、MDMA和兴奋剂的使用频率)都不符合正常标准(见附加文件)1:表S1),采用非参数检验。为了预测过去一年烟草、酒精、大麻、MDMA和兴奋剂使用的存在(是/否),计算了5个二元logistic回归,以组成员关系(noTEs、TEs、PTSD)和社会人口统计学变量(其他精神障碍、性别、年龄)作为预测因素,并以过去一年每种物质使用的存在作为结果。为了控制有关持续结果的社会人口学变量的差异(应对得分、烟草、酒精、大麻、MDMA和兴奋剂的使用频率),这些结果的差异采用Mann-Whitney U检验计算。如果Mann-Whitney U检验不显著,则用Kruskal-Wallis检验计算各组(noTEs、TEs、PTSD)物质使用频率的差异。如果曼-惠特尼U检验检测到社会人口变量的显著差异,奎德的检验[41]用于进行非参数检验,同时控制协变量。此外,斯皮尔曼相关系数ρ计算每种物质的应对得分和使用频率之间的关联,可以检测到显著的组差异。对检测到显著组间差异的所有物质进行中介分析,使用PROCESS宏[42].PROCESS对中介变量M(“应对得分”)在预测因子X(“群体成员资格”)和结果Y(“物质使用频率”)之间的关系的中介作用提供了显著性检验和95%置信区间的效应量估计。这种间接效应(ab)描述的是X和Y之间的关系(c’)受X和M (a)之间关系的影响程度,以及M和Y (b)之间的关系,如图所示。1.所有分析的显著性水平设为α = 0.05。

结果

样品描述

在社会人口变量和精神障碍的存在方面的组间差异见表1.女性在noTEs组中的比例明显不足2(2) = 14.2,p< 0.001]而几种同时发生的精神疾病在创伤后应激障碍组中比例过高[X2(2) = 14.0,p≤0.007)。基于强迫症存在的组间差异,我们排除了n=分析中诊断为强迫症的5名参与者,离开n= 106名参与者。基于社会人口统计学差异,我们在主要分析中控制了性别和焦虑症的存在。

使用动机问卷的确认

使用动机问卷数据适合进行因子分析,Kaiser-Meyer-Olkin系数= 0.83,Bartlett检验显著p< 0.001,测量样本充分性系数为0.80。在探索性因子分析中,项目抽取后具有满意的社群性。唯一的例外是“社会动机”量表中的第18项(“我害怕停止吸毒后失去朋友。”)h2= 0.041),因此没有在接下来的CFA分析中使用。提出了两因素(用并行分析和MAP检验表示)或三因素(用Kaiser-Guttman准则表示)的解决方案。双因素模型解释了63%的方差,产生了一个交叉加载项目,被认为不适合进一步分析,因为它把除“社交”项目外的所有项目都分解为一个大因素。选择“实证”三因模型进行进一步的CFA检验,因为它通过再现大多数理论化的项目分配在理论上更加可靠,而且它解释了相当大的方差(67%)。然而,它偏离了“理论”三因素模型,有两个“应对”项目在第三个因素上交叉加载,一个“其他”项目只在“应对”上加载。在“经验”模型的基础上定义了一个“组合”模型,用于进一步的CFA分析;然而,其中的“其他”项目被分配到“其他”比额表中,以便使所有比额表在理论上更合理。

在CFA,“组合”模型在我们的样本中被认为是合适的,因为模型拟合值大部分是可接受的,其中Χ2/df-ratio = 2.05, CFI = 0.94, SRMR = 0.05,但RMSEA 90%CI = 0.08-0.18,见附加文件1S2:表。理论模型和经验模型的拟合指标在相当范围内,但优势较小。因此,我们假设理论上用来衡量一个共同构念(可能是“应对”)的四个项目确实衡量了一个不同于其他动机项目所衡量的共同构念。然而,其中两个项目,包括压力事件导致的药物使用,或由于内在紧张导致的药物使用,也交叉加载了另一个因素。

物质使用

逻辑回归模型显示过去一年MDMA使用(b= 0.66,p= 0.034,或= 1.94)在控制了性和焦虑症存在的情况下,群体成员(noTEs、TEs、PTSD)显著预测,而群体成员和吸烟存在之间没有关系(b= -0.19,p= 0.721,或= 0.83)饮酒(b= 0.40,p= 0.289,或= 1.49)、吸食大麻(b=−0.38,p= 0.392,或= 0.68),或使用兴奋剂(b= 0.42,p= 0.196,或= 1.52)。

焦虑症的存在与过去一年吸烟的频率无关(U= 685,p= 0.746,η2= 0.001),酒精(U= 402,p= 0.687,η2= 0.002)、大麻(U= 395,p= 0.193,η2= 0.018), mdma (U= 407,p= 0.080,η2= 0.026)或兴奋剂(U= 225,p= 0.240,η2= 0.015)。同样,两性在过去一年的烟草使用频率上没有差异(U= 1005,p= 0.161,η2= 0.011)、酒精使用频率(U= 867.5,p= 0.351,η2= 0.010)、大麻使用频率(U= 967,p= 0.703,η2= 0.002), MDMA使用频率(U= 897,p= 0.197,η2= 0.014),或兴奋剂使用频率(U= 609,p= 0.561,η2= 0.004)。

过去一年MDMA使用频率在noTEs组、TEs组和PTSD组之间有差异(H(2) = 7.2,p= 0.027,η2= 0.058),但在过去一年的烟草使用频率上没有发现差异(H(2) = 1.6,p= 0.457,η2= 0.004),酒精(H(2) = 2.8,p= 0.256,η2= 0.008)、大麻(H(2) = 4.9,p= 0.085,η2= 0.033)或兴奋剂(H(2) = 1.3,p= 0.512,η2= 0.009)使用。有关不同组别药物使用模式的详情载于表内2.

应对得分

虽然焦虑症的存在与应对得分的差异无关(U = 613.5,p= 0.340,η2= 0.008),两性应对得分差异显著(U = 993,p= 0.012,η2= 0.057);因此,在计算群体成员关系(noTEs、TEs、PTSD)和应对得分之间的关联时,有必要控制这个变量。在性别因素的控制下,三组在应对得分方面存在显著差异(F(103) = 5.77,p= 0.004,η2= 0.101), PTSD组报告的应对动机水平最高,noTEs组最低。此外,过去一年MDMA使用频率与应对得分显著正相关(ρ= 0.287,p= 0.004)。

冥想的分析

小组成员关系(noTEs, TEs, PTSD)对过去一年MDMA使用频率影响的中介分析导致了应对得分的间接影响(b= 0.61, 95% ci [0.29, 1.58],p= 0.145),见图2.虽然p -值大于0.05的α-水平时,CI不为零表示有真效应。也就是说,应对动机介导了TEs和/或PTSD的存在如何与过去一年接受SUD治疗的青少年MDMA使用频率相关。

讨论

在本研究中,我们调查了德国青少年SUD患者的终生TEs与当前PTSD诊断、药物使用频率和与药物使用相关的应对动机之间的关系。我们发现,同时发生SUD和PTSD的青少年报告了更强的应对动机,反过来,在过去的一年里,使用MDMA的频率和可能性更高。关联是针对MDMA的;它们不存在于烟草、酒精、大麻或兴奋剂方面。

与我们小组此前调查上月药物使用情况的研究相似[25], PTSD和SUD同时发生与寻求SUD治疗的青少年在过去一年中使用MDMA的频率更高有关。此前的研究支持了我们的发现,即MDMA的使用与一般精神病理症状的出现有关[43],使用多种精神活性物质[44患创伤后应激障碍的几率更高[45].然而,在针对成年人的研究中,PTSD大多与饮酒有关[5,46,47与未使用的人群相比。由于我们的样本也显示了高水平的酒精使用(以及其他药物使用),可能更准确地说,我们显示了MDMA的使用与PTSD在一个同时出现高水平药物使用的青少年样本中有关。

对于MDMA使用和PTSD之间的关系,第一个可能的解释可能是MDMA使用对PTSD发展的有害影响。具体来说,更频繁地使用MDMA可能导致亚临床PTSD症状的升级,直到PTSD诊断的标准得到满足。对这一论点的支持可以在先前的研究中找到,这些研究表明,使用MDMA后可能会出现抑郁或攻击等精神病理症状[43,45].另一个由我们的中介分析结果支持的解释是,在有PTSD症状的患者中观察到MDMA的使用增加,因为更需要应对PTSD相关症状。我们的分析表明,经颅应激障碍/创伤后应激障碍对MDMA使用频率的部分影响可以通过报告的药物使用应对动机的水平来解释。显然,如果患者报告的应对动机频率更高,PTSD对MDMA使用频率的影响也会增加。这一发现与使用药物可能作为应对措施的假设是一致的。22,23].PTSD症状与MDMA的这种特殊关系以前已经证明过[48,49,50],而娱乐性非病态使用者使用MDMA主要与增强或扩张动机有关,而与应对动机无关[51].具体来说,詹森(48]描述了一个创伤后应激障碍患者的病例报告,他毫不含糊地把他的症状缓解归因于MDMA的急性作用。此外,Scott等人。[50的研究表明,较高水平的应对动机与较高水平的MDMA使用有关,这也符合我们的相关分析。此外,他们的研究和另一项研究支持了我们的结论,即PTSD症状与MDMA使用增加有关[31],而非一般的工商业污水附加费[30.,50].此外,Moonzwe等人[49]非常详细地展示了对于年轻人来说,MDMA的使用如何被使用者描述为在应对经颅电刺激的负面后果方面特别有效。然而,作者也指出,这种关系只存在于没有接受满意心理健康治疗的参与者中,而在治疗良好的参与者中,MDMA的使用与显著的应对效应无关[49].这篇文献和我们的结果可能与最近的系统综述相关[52,53,54]及第三阶段研究[55表明mdma支持的心理治疗可能对PTSD患者有益。虽然mdma支持的心理治疗对患有难治性PTSD的成年患者的效果似乎很有希望,但通常是退伍军人[56],但目前还没有针对青少年患者这一过程的研究。重要的是,我们的参与者在娱乐场所(俱乐部、节日、狂欢等)使用MDMA,没有心理治疗支持,大多以药丸的形式,几乎不知道其内容,这表明治疗管理的MDMA有很大的不同。

与具有抗焦虑和镇静作用的其他物质(如酒精(从成人研究中得知)或具有更可能缓解症状特性的阿片类药物)相比,为什么MDMA具体参与应对活动仍有待猜测[57].一个问题是,与摇头丸相比,研究区域的青少年更容易获得酒精,也更常使用酒精[58].在我们的样本中,它的使用可能太高且太普遍,导致天花板效应,阻止我们发现自我药物治疗模式,因为在非自我药物治疗的青少年中大量使用。另一方面,这些患者可能没有接触到阿片类药物,与MDMA相比,阿片类药物可能更不容易获得,或者在研究地区更难以定期支付。事实上,在我们机构的201名青少年患者中,只有3名在入院前12个月报告使用过阿片类药物[58].

乍一看,mdma相关的应对对这些患者是有益的,但这种做法也与各种各样的负面结果有关。具体来说,根据当前与SUDs相关的学习理论,从痛苦中解脱被认为是一种负强化,增加未来进一步使用MDMA的可能性,并增加MDMA使用障碍病因的风险[20.,21].同样,报告青少年时期药物使用的应对动机与晚年患sud的较高比率相关[59,这表明我们在研究中看到的患者可能会在之后发展成更严重的药物使用模式。此外,应对动机并不等同于成功的症状减轻。例如,一些参与者报告说,MDMA的使用更多的是对PTSD症状的暂时中断,而不是在急性兴奋之后产生任何实质性的效果[49].最后,只要有适当的应对行为,减少物质的使用就会变得更加困难,导致这种使用模式的患者的复发率更高[31].

限制

首先,我们没有使用有效的方法来评估药物使用动机。我们的测量是基于我们的研究小组中自己设计的问卷,它确实评估了使用动机,但不是专门为这个目的设计的。因此,我们的应对得分可能并不反映应对动机,而是可能代表与PTSD存在和MDMA使用频率相关的另一个不清楚的因素。然而,我们确实为问卷提供了探索性和验证性的因素分析,为它在心理计量学上的健全提供了一些初步的支持。

其次,我们的样本完全由寻求治疗的患者组成,这不允许在这个临床环境之外对MDMA药物使用者的MDMA使用、应对动机和TEs之间的关系进行概括。

第三,我们的横断面设计不允许得出因果关系的结论。虽然我们认为患者服用MDMA来减轻PTSD症状,因此可能促进SUD的发展,但这仅仅是一种关联。为了确定这一关系中的因果链,需要进行纵向研究。

第四,我们样本中的三组在性别分布和精神障碍的存在方面存在差异。然而,在我们的主要分析中,我们控制了这些因素,并检查了它们是否与我们的主要结果相关。基于这些分析,我们得出结论,性别和精神病理差异不影响我们的主要结果。

第五,我们的青少年患者参与研究多为外部动机(如通过父母),导致大量问卷未填写。

最后,我们关于应对效应的论点是基于MDMA缓解PTSD相关症状。然而,我们并没有要求参与者报告特定于PTSD的应对动机。相反,参与者报告了处理消极情绪状态的一般应对动机。未来的研究应该注意纳入一些措施,具体询问是否使用了药物来减轻创伤后应激障碍症状。

结论

这项对德国青少年精神病患者的研究表明,与没有同时发生PTSD的患者相比,同时发生PTSD和SUD与更高的MDMA使用有关。即使控制了其他药物使用、性别和共病障碍,这种使用也增加了。此外,我们还发现PTSD对MDMA使用频率的影响是由应对动机水平介导的,这表明MDMA使用在这一人群中可能更高,部分原因是应对动机。

数据和材料的可用性

本研究中所使用和分析的数据集可根据合理要求从通讯作者处获得。

参考文献

王晓燕,王晓燕,王晓燕。青少年创伤事件与物质使用障碍的关系。精神病学。2020;11:559。

弗格森DM,博登JM,霍伍德LJ。非法药物使用的发展前因:来自25年纵向研究的证据。药物酒精依赖。2008;96(1-2):165-77。

Kuitunen-Paul S, Roessner V, Basedow LA, Golub Y.冰山一角之外:一项叙事综述,以确定青少年甲基苯丙胺使用障碍或慢性甲基苯丙胺使用共病精神障碍的研究空白。路径替换虐待。2021;42(1):13-32。

西蒙斯,Suárez L.药物滥用和创伤。儿童青少年精神科临床杂志。2016;25(4):723-34。

de subby - saenz VS, Pandey A, Pandey G, Kamarajan C, Smith R, Anokhin A,等。创伤后应激障碍和酒精依赖的途径:青少年和青壮年酒精中毒的创伤、执行功能和家族史大脑Behav。2020;11。https://doi.org/10.1002/brb3.1789.

Turner WC, Muck RD, Muck RJ, Stephens RL, Sukumar B.青少年心理健康和药物滥用治疗系统中的共发障碍。精神活性药物杂志2004;36(4):455-62。

威廉姆斯JK,史密斯DC,安H,霍尔JA。青少年药物滥用治疗中创伤青少年的临床结果:一项纵向多点研究。精神活性药物杂志。2008;40(1):77-84。

埃绍,康拉德特,彼得曼F. Häufigkeit der postatischen belastungsstörung bei jugendlichen: ergebnisse der bremer jugendstuddie。Z Für金德青少年精神心理学。1999;27(1):37-45。

张颖,张勇。创伤后应激与物质使用障碍的病理联系:单胺类和神经肽。中国生物化学杂志2014;117:61-9。

Kessler RC, Berglund P, Demler O, Jin R, Merikangas KR, Walters EE。在全国共病调查复制中,DSM-IV疾病的终生患病率和发病年龄分布。Arch Gen Psychiatry. 2005;62(6): 593-602。

惠普的卡夫哈默(Kapfhammer),冯Komorbidität ZP。Belastungsstörung und Sucht in biopsychosozialer透视。Neuropsychiatrie》2021。https://doi.org/10.1007/s40211-020-00384-4.

Sartor CE, McCutcheon VV, Pommer NE, Nelson EC, Grant JD, Duncan AE,等。年轻女性创伤后应激障碍和酒精依赖的常见遗传和环境因素。Psychol医学。2011;41(7):1497 - 505。

宪H, Chantarujikapong SI, Scherrer JF, Eisen SA, Lyons MJ, Goldberg J,等。基因和环境对双胞胎创伤后应激障碍、酒精和药物依赖的影响药物酒精依赖,2000;61(1):95-102。

Kaysen D, Neighbors C, Martell J, Fossos N, Larimer ME。无行为能力的强奸和酗酒:前瞻性分析。瘾君子Behav。2006;31(10):1820 - 32。

基尔帕特里克DG,阿切诺R,雷斯尼克HS,桑德斯BE,最佳首席执行官。一项为期两年的女性暴力攻击与药物使用之间关系的纵向分析。中华临床精神病学杂志1997;65(5):834-47。

基尔帕特里克DG,鲁杰罗KJ,阿切诺R,桑德斯BE,雷斯尼克HS,贝斯特中后卫。暴力和创伤后应激障碍风险、严重抑郁症、药物滥用/依赖和共病:来自全国青少年调查的结果。中华临床精神病学杂志2003;71(4):692-700。

阅读JP, Griffin MJ, Wardell JD, Ouimette P.应对,创伤后应激障碍症状,以及大学前三年创伤暴露大学生的酒精参与。精神成瘾行为杂志2014;28(4):1052-64。

美国精神病学协会。精神障碍诊断和统计手册:DSM-5。第五版。华盛顿特区:美国精神病学协会;2013.

ESPASD组。2019年ESPAD报告:关于酒精和其他毒品的欧洲学校调查项目的结果,卢森堡:欧洲联盟出版物办公室;2020.(最新联合出版物)。https://www.emcdda.europa.eu/publications/joint-publications/espad-report-2019_en.

Müller CP,舒曼G.药物作为工具:非成瘾性精神活性药物使用的新框架。行为脑科学,2011;34(6):293-310。

李志明,李志明。成瘾的统一框架:决策过程中的脆弱性。行为脑科学。2008;31(4):415-87。

Khantzian EJ。成瘾障碍的自我药物治疗假说:关注海洛因和可卡因依赖。中华精神病学杂志1985;142(11):1259-64。

Khantzian EJ。物质使用障碍的自我药物治疗假说:再思考与近期应用。Harv Rev精神病学。1997;4(5):231-44。

亚历山大AC,沃德KD。利用自我药物治疗假说和社会认知理论的概念来理解灾后物质使用和心理困扰。精神活性药物杂志。2018;50(2):177-86。

Basedow LA, Kuitunen-Paul S, Wiedmann MF, Roessner V, Golub Y.自我报告PTSD与物质使用障碍青少年MDMA使用增加有关。中华精神创伤杂志。2021;12(1):1968140。https://doi.org/10.1080/20008198.2021.1968140

费格特J,弗莱伯格HJ。青少年创伤后应激障碍(PTSD)和创伤后遗症障碍。中华神经病学杂志2019;87(11):638-41。

Garrey SK, Welch AE, Jacobson MH, Brackbill RM, Gargano LM。9/11相关创伤后应激障碍症状的酒精自我治疗:灾难发生15年后《国际环境研究与公共卫生》,2020;17(15):5327。

Lammers J, Kuntsche E, Engels RCME, Wiers RW, Kleinjan M.荷兰青少年物质使用风险、酒精相关结果和饮酒动机的中介关系《药物酒精依赖》2013;133(2):571-9。

Shin SH, Jiskrova GK, Yoon SH, Kobulsky JM。童年虐待、酗酒动机以及青年时期的酗酒问题。《虐待儿童法案》2020;108:104657。

Ullman SE, Relyea M, Peter-Hagene L, Vasquez AL.性侵受害者的创伤史、药物使用应对、创伤后应激障碍和问题药物使用。瘾君子Behav。2013;38(6):2219 - 23所示。

斯泰格PK,梅尔维尔F,皮兹L,坎布洛普洛斯N,吕布曼DI。以情感为中心的应对是否有助于解释创伤后应激障碍的严重程度和年轻人使用药物的诱因之间的联系?中华医学杂志。2009;36(2):220-6。

Steinberg AM, Brymer MJ, Decker KB, Pynoos RS.加州大学洛杉矶分校创伤后应激障碍反应指数。Curr Psychiatry journal 2004;6(2): 96-100。

Ruf M, Schauer M, Elbert T. UPID :UCLA PTSD指数为DSM IV(儿童版,修订1,德国法桑)。2011https://kops.uni-konstanz.de/handle/123456789/18103.

薛汉DV,薛汉KH, Shytle RD, Janavs J, Bannon Y, Rogers JE,等。Mini国际儿童和青少年神经精神病学访谈(Mini - kid)的信度和效度。中华临床精神病学杂志2010;71(3):313-26。

Plattner B, Giger J, Bachmann F, Brühwiler K, Steiner H, Steinhausen H- c,等。被拘留男性青少年的精神病理与犯罪类型。精神病学研究》2012;198(2):285 - 90。

Golub Y, Basedow LA, Meiron Zwipp J, Kuitunen-Paul S, Roessner V. DELTA-Dresdner多模式治疗für青少年的时间化学。第1版。波士顿:Hogrefe;2021.

Ledesma R, Valero-Mora P.确定EFA中保留的因子数量:一个易于使用的并行分析计算机程序。实践评价与评价2019;12(1):2。

Rosseel Y. lavaan:结构方程建模包。中华统计杂志,2012;48(2):1-36。

RStudio团队。RStudio: R. Boston的集成开发环境,MA: RStudio, PBC;2020.http://www.rstudio.com/.

Schermelleh-Engel K, Moosbrugger H, Müller H.评价结构方程模型的拟合:显著性检验和描述性拟合优度度量。方法Psychol Res. 2003;8(2): 23-74。

科诺菲尔WJ。实际的非参数统计。第三版。霍博肯:威利;1999.

中介、调节和条件导论:一种基于回归的方法。2版。纽约:吉尔福德出版社;2018.

Verheyden SL, Hadfield J, Calin T, Curran VH。MDMA(±3,4-亚甲基二氧甲基安非他明,“摇头丸”)对情绪的亚急性影响:性别差异的证据。精神药理学。2002;161(1):23-31。

Schifano F, Di Furia L, Forza G, Minicuci N, Bricolo R.多元药物滥用背景下的MDMA(“摇头丸”)消费:对150名患者的报告。药物酒精依赖。1998;52(1):85-90。

利布·R,舒茨·CG,菲斯特·H,冯·赛多·K,维钦H- u。摇头丸使用者的精神障碍:一项前瞻性纵向调查。《药物酒精依赖》2002;68(2):195-207。

Dworkin ER, Wanklyn S, Stasiewicz PR, Coffey SF酒精和药物使用障碍患者的PTSD症状表现:按滥用物质比较瘾君子Behav。2018;76:188 - 94。

Hawn SE, Cusack SE, Amstadter AB.在创伤后应激障碍和共病问题性酒精使用的背景下对自我药物治疗假说的系统回顾。创伤应激杂志。2020;33(5):699-708。

Jansen KLR。迷魂药(摇头丸)依赖。《药物酒精依赖》1999;53(2):121-4。

Moonzwe LS, Schensul JJ, Kostick KM。MDMA(摇头丸)在应对城市年轻人消极生活状况中的作用。精神活性药物杂志。2011;43(3):199-210。

Scott RM, hide L, Allen JS, Lubman DI。应对方式和摇头丸使用动机作为摇头丸使用者当前情绪症状的预测因子。瘾君子Behav。2013;38(10):2465 - 72。

男孩A, Marsden J, Strang J.理解青少年吸毒的原因:功能的视角。《卫生教育公报》2001;16(4):457-69。

Thal SB, Lommen MJJ。mdma辅助心理治疗治疗创伤后应激障碍的现状。当代心理病学杂志,2018;48(2):99-108。

3,4-亚甲基二氧甲基安非他明(MDMA)辅助心理治疗综述。2019年前精神病学。https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6435835/.

±3,4亚甲基二氧甲基安非他明的精神药理学及其在创伤后应激障碍治疗中的作用。精神活性药物杂志。2015;47(5):337-44。

Mitchell JM, Bogenschutz M, Lilienstein A, Harrison C, Kleiman S, Parker-Guilbert K,等。mdma辅助治疗严重PTSD:一项随机、双盲、安慰剂对照的三期研究Nat医学。2021;27(6):1025 - 33所示。

Mithoefer MC, Mithoefer AT, Feduccia AA, Jerome L, Wagner M, Wymer J,等。3,4-甲基二氧基甲基安非他明(MDMA)辅助心理治疗治疗退伍军人、消防员和警察的创伤后应激障碍:一项随机、双盲、剂量反应的2期临床试验。柳叶刀神经病学杂志上。2018;5(6):486 - 97。

年轻无家可归者的药物使用:通过自我药物治疗。《卫生》,1998;2(2):115-34。

魏德曼M, Atzendorf J, basdow LA, Roessner V, Golub Y, Kuitunen-Paul S.物质的质量,Störungen durch物质的质量和精神Störungen bei Jugendlichen。Z Für Kinder- jugendpsychrie Psychother. 2022。https://doi.org/10.1024/1422-4917/a000846.

Patrick ME, Schulenberg JE, O 'malley PM, JohnstonBachman LDJG。青少年报告的酒精和大麻使用原因是成年后药物使用和问题的预测因素*。中国药理学杂志。2011;72(1):106-16。

确认

不适用。

资金

由Projekt DEAL支持和组织的开放获取资金。Sächsische Aufbaubank-Förderbank -(向YG拨款100362999)资助了本研究。资助机构在设计研究、数据收集、数据分析和解释或撰写手稿方面没有任何作用。

作者信息

作者和联系

贡献

概念化:LAB, Yulia Golub和SK-P。数据管理:LAB和SK-P。形式分析:LAB和SK-P。资金收购:YG。调查:LAB, MFW和SK-P。方法:LAB、YG、SK-P。项目管理:LAB、YG、SK-P。资源:虚拟现实。监制:VR、YG、SK-P。验证:LAB, MFW, Veit Roessner, YG和SK-P。 Visualization: LAB. Writing—Original Draft Preparation: LAB. Writing—Review & Editing: LAB, MFW, VR, YG and SK-P. All authors read and approved the final manuscript.

相应的作者

道德声明

伦理批准和同意参与

该研究是根据《赫尔辛基宣言》进行的,所有程序都得到了德累斯顿大学医院(EK 66022018)机构审查委员会的批准。

同意出版

不适用。

相互竞争的利益

关于过去的36个月,作者声明,研究是在没有任何商业或金融关系可以解释为潜在的利益冲突的情况下进行的。

额外的信息

出版商的注意

伟德体育在线施普林格自然对出版的地图和机构附属的管辖权要求保持中立。

补充信息

附加文件1:表S1。

5个结果变量的正态性Shapiro-Wilk检验。表S2。验证性因素分析结果。表S3。10个使用动机项目来自自设计的问卷。

权利和权限

开放获取本文遵循创作共用署名4.0国际许可协议(Creative Commons Attribution 4.0 International License),该协议允许在任何媒体或格式中使用、分享、改编、分发和复制,只要您给予原作者和来源适当的署名,提供创作共用许可协议的链接,并说明是否有更改。本文中的图片或其他第三方材料包含在文章的创作共用许可中,除非在材料的信用额度中另有说明。如果材料不包含在文章的创作共用许可中,并且您的预期用途不被法律法规允许或超出了允许的用途,您将需要直接从版权所有者那里获得许可。欲查看此许可证的副本,请访问http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.创作共用公共领域奉献放弃书(http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/)适用于本文提供的数据,除非在数据的信用额度中另有说明。

关于这篇文章

引用这篇文章

洛杉矶Basedow, Wiedmann, m.f., Roessner, V。et al。在物质使用障碍青少年中,应对动机在PTSD和MDMA使用之间起中介作用。成瘾科学临床实践17, 46(2022)。https://doi.org/10.1186/s13722-022-00329-y

收到了:

接受:

发表:

DOI:https://doi.org/10.1186/s13722-022-00329-y

关键字

- 上瘾

- 药物

- 狂喜

- 自我药疗

- 创伤障碍